Новость:Тайны городского «столпа», часть 2

20 октября 2025, где?

Прошлый раз, говоря о пушкинской водонапорной башне, мы остановились на символическом изображении «замочной скважины» в ее декоре, что повторилось в ивантеевской башенке с названием «Ключ» постройки архитектора Льва Николаевича Кекушева (1905-06 гг.). Тогда же у нас в Мамонтовке он отстроил дачу А.И. Ермакова (ныне ул. Октябрьская, 23), управляющего фабрики Лыжина в той же Ивантеевке. А что мы знаем о самом зодчем? Как ни странно, и много, и мало…

ЗАГАДКИ ЗОДЧЕГО

В те теперь уже далекие времена среди самых притягательных и одновременно самых таинственных архитекторов, несомненно, был Лев Кекушев, – таково мнение авторитетного искусствоведа и биографа зодчего Марии Нащокиной, на чьи исследования мы будем опираться в дальнейшем.

Судьба наделила Кекушева способностью создать сугубо индивидуальный стиль, особый язык архитектурных форм, что под силу только самым одаренным личностям, которых в истории мировой архитектуры не так уж и много. «Архитектор, автор более сотни построек в Москве и других уголках Центральной России, в полной мере отвечал запросу времени – он всегда оставался Художником, благодаря чему его творения сохранили для нас неповторимый дух эпохи, полной надежд и больших культурных свершений, которая теперь носит название Серебряного века. Ему первому среди российских и московских архитекторов рубежа XIX–XX веков удалось создать свой собственный, легко узнаваемый архитектурный язык нового стиля, оригинальный и цельный, поэтому его постройки стали предметом восхищения, подражания и изучения уже у его современников, во многом определив путь развития московского модерна».

Вместе с тем жизнь этого большого русского зодчего (и творческая, и человеческая) до сих пор таит немало загадок и белых пятен. А положил начало этим загадкам он сам. Лев Николаевич любил манипулировать цифрами и фактами своей биографии: до сих пор точно не определено место его рождения, не говоря уже о дате и обстоятельствах ухода из жизни, которые неизвестны…

Хотя сравнительно долго его жизнь проходила на виду (а тогда издавалось немало газет, многие увлекались фотографией, уже заявил о себе кинематограф), но все словно договорились о нем молчать.

Другой биограф архитектора Л. Соколова замечает: «Кекушев оставил после себя почти столько же загадок и противоречивых суждений, сколько памятников своего гения в виде двух десятков особняков и доходных домов, нескольких часовен и храмов, железнодорожных станций». И потому он, один из самых ярких тогдашних архитекторов и родоначальник московского модерна, – остался, наверное, самой загадочной фигурой в таком многослойном и неоднородном пласте нашей культуры, как модерн.

Вот то, что известно.

Как принято считать, русский дворянин Лев Николаевич Кекушев родился 7/19 февраля 1862 года в Вильно (Вильнюсе). Там окончил реальное училище, но, поступая в Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров, отмежевался от родовой связи с бунтующей Польшей, указав местом рождения Саратовскую (?) губернию, одновременно изменив дату своего появления на свет на 1859 год. Здесь-то и начинаются все те несоответствия, до сих пор причиняющие головную боль исследователям его жизни и творчества.

Но продолжим. Тогдашний питерский институт давал общее архитектурно-строительное образование, а его выпускники успешно конкурировали с выпускниками Императорской академии художеств и активно строили по всей стране. В годы учебы (1883–88) Кекушев сразу обратил на себя внимание художественным талантом: делает превосходные учебные акварели, экспонировавшиеся на институтских выставках, участвует в постройке казарм на Юго-Западной железной дороге. И потому, успешно окончив учебу, он получил серебряную медаль «за успехи в архитектуре», звание гражданского инженера и право на чин X класса.

После института начинающий зодчий был зачислен в Техническо-строительный комитет МВД, «успел плодотворно поработать помощником архитектора по постройке петербургских скотобоен, где спроектировал типовые здания внутренних дворов и водонапорную башню. Однако уже в следующем 1890 году он вышел в отставку с государственной службы и круто изменил свою жизнь, переехав в Москву».

Здесь Кекушев трудится все тем же помощником архитектора на постройке Центральных бань. Бани пошли на пользу, он стал не только полноценным автором постройки, но и завязал надежные связи с именитым московским купечеством. Его приметил сам Савва Мамонтов – молодой даровитый архитектор привлек его внимание своим творческим темпераментом и энергией; это был тот самый человек, который мог бы быстро и качественно разработать эффектные и экономически оправданные проекты.

В 1894 году зодчий строит летний вокзал «Сергиево» (Сергиев Посад), на следующий год проектирует водонапорную башню при Ярославском вокзале и вокзал в Мытищах (строившийся к коронации 1896 года); тогда же началась работа над сооружениями линии Вологодско-Архангельской железной дороги с вокзалами, паровозными депо, казармами и, конечно, водонапорными башнями. В перечне железнодорожных сооружений Кекушева – и перестройка Ярославского вокзала (1895–96), где в интерьере современного зала ожидания до сих пор сохранился его крытый перрон первого класса. Он сооружает вокзалы на станциях «Одинцово» (1898–99) и «Царицыно» (1900–03). А еще в его активе знаменитые Никольские (Иверские) торговые ряды, гостиница «Метрополь», здания Московской городской Думы, ресторан «Прага» и многое-многое другое.

В 1893 году Л. Кекушев основал собственную архитектурную фирму и начал работать самостоятельно. Одновременно он вел активную преподавательскую деятельность, возглавил архитектурную контору Московского торгово-строительного акционерного общества, по заказам которого возвёл ряд особняков и доходных домов. Он разбогател и начал строить собственные доходные дома.

Но период материального (равно как и семейного) благополучия у Льва Кекушева продлился недолго. К середине 1900-х годов что-то нарушило успешно складывавшуюся карьеру, зодчий сворачивает активную творческую деятельность и к 1912 году полностью отходит от дел. Его дальнейшая судьба обретает загадочный и даже трагический оттенок.

Что произошло в его жизни в этот период? Сведений об этом никаких нет.

Если бы Кекушев тогда умер, информация об этом наверняка попала бы в прессу, ведь речь шла об одном из самых известных тогдашних архитекторов. Но газеты хранили молчание.

По одной из версий, его самоустранение – последствие психической болезни. Согласно другой – произошел какой-то надлом, связанный с личной жизнью зодчего.

Дело в том, что среди записок современников, исследователей его творчества, нет никого, кто бы называл Льва Кекушева своим другом. Это, по меньшей мере, очень странно: как так, весь на виду, десятки именитых заказчиков и ни одного друга?! Зато не раз говорится о его сложном характере…

Имеются сведения и о том, что в 1906-07 годах у него произошел разрыв с горячо любимой молодой женой из-за ее увлечения одним из сотрудников архитектурного бюро. Последовал развод. Финал оказался банальным – не сладив с внутренней катастрофой, архитектор прибегнул к традиционному способу забыться: он подружился с «зеленым змием».

Однако, по сохранившимся источникам, в 1912 году архитектор был еще жив. А вот потом в справочниках его фамилия уже не встречается. По свидетельству сына Кекушева Николая, в 1914 году «его уже не было в живых». А дочь архитектора Екатерина писала, что ее отец умер в психиатрической клинике в 1917-м и был похоронен на одном из московских кладбищ…

Но, говорят, Кекушева уже в советское время видели на Белорусском вокзале, где он, задумавшись, сидел часами. Возможно, сюда его влекли воспоминания о построенной им временной парадной станции, служившей для приема царского поезда по случаю коронации Николая II). В соответствии с этими данными, зодчий окончательно пропадает из поля зрения только в 1919-м…

И все же, как замечает М. Нащокина, смерть архитектора остаётся тайной – не известны ни точный год смерти, ни место погребения…

- * *

Но вернемся к нашей башне.

Помните ее граненое тулово, как бы врезанные в толщу стен узкие арочные проемы-«бойницы», огромные круглые окна и выразительные мощные фестоны навершия? А в нишах верхнего яруса – те самые загадочные знаки: мы остановились на символике «замочной скважины».

Если приглядеться, обнаружим, что нижняя часть башни гораздо менее украшена, чем верхняя: чем выше, тем более выразителен декор, особенно в «короне»-навершии. Подобный прием как раз и отличает постройки Льва Николаевича Кекушева. По этому поводу М. Нащокина замечает: «Степень насыщенности фасадной поверхности декоративными деталями нарастает кверху. Плоскость стены последнего… этажа превращена зодчим в сплошной рельефный орнамент». Похоже?..

К тому же в творениях архитектора постоянно встречаются романтические граненые башни и башенки, характерные заглубленные окна и двери, располагающиеся как бы в нишах, в связи с чем плоскость фасада пространственно «разыгрывалась» не наружу, а внутрь, как, например, в случае особняка А. Кекушевой, что в Москве на Остоженке (1900–03 гг.). А еще – огромные, часто округлые окна (доходный дом И. Исакова на Пречистенке, 1904–06), арочные ниши, стрельчатые «бойницеобразные» оконные проемы (дом С. Федорова в Калужской области, 1898–1904; конюшня при московском особняке М. Понизовского на Поварской, 1903–15 и, наконец, мотив той самой «замочной скважины» (особняк Листа-Кусевицкой в Москве, 1888–99; оформление металлического ограждения холла верхнего этажа московской же гостиницы «Метрополь», 1898–1905; вход в ресторан «Прага», 1902; башенка «Ключ» в Ивантеевке, 1905–06).

Все это характерно и для пушкинского «столпа». Причем некоторые прямые аналоги декора можно встретить, например, в архитектурном решении конюшни при особняке И. Миндовского на Поварской (1903) с ее вертикальными нишами с «перехватом», «фестончатыми» элементами крыши и т.д.

И уж совсем близкое оформление обнаруживаем, глядя на тамбовский особняк В. Аносова (1909–10). Его краснокирпичная ограда с округлыми навершиями столбовых опор и вертикальными выступающими линиями «пролетов», элементы крыши над башней с «фестонами» и врезанными «замочными скважинами», внешнее оформление боковин въездных ворот – все это создает ощущение полной аналогии с архитектурным убранством Пушкинской башни.

В заключение вот что. Было у Кекушева такое свойство: отмечать свои творения своего рода «автографом» – изображением льва (звали-то архитектора именно Львом!), то в виде барельефа звериной морды, то на крыше в полный рост. Так вот, возвращаясь к загадочным знакам-символам навершия нашей башни. А что если (совсем невероятное предположение) это символическое обозначение абрис львиной головы анфас?.. Тогда наша башня, «водоемное здание» – точно творение великого Кекушева.

К сожалению, документального подтверждения всему этому нет. Пока, во всяком случае…

Но, как бы то ни было, городской «столп» по-прежнему украшает наше Пушкино, а имя Льва Николаевича Кекушева навсегда вписано и в большую историю архитектуры, и в историю наших мест.

Игорь ПРОКУРОНОВ.

Подписи к фото:

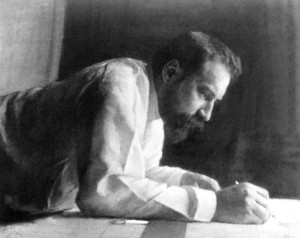

Лев Кекушев за работой. Художник В. Соколов, 1899 г.

Л.Н. Кекушев с семьёй, 1900-е гг.

Архитектурная мастерская Льва Кекушева, 1900-е гг.