Новость:Стан Воря и Корзенев

4 октября 2025, где?

(по страницам писцовых книг)

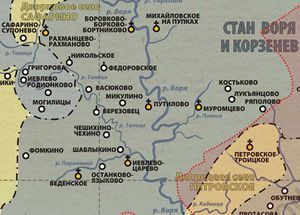

Прошлый раз («Маяк» № 73 от 25 сентября 2015 года) мы говорили о той части Пушкинского района, что в XVI в. носила название «Бохов стан». А теперь поговорим о северной половине нашего края, которая тогда называлась «Стан Воря и Корзенев» (это примерно между Ярославским направлением железной дороги и Красноармейским шоссе, к северу и северо-востоку от нынешнего Левково). Ну, первая половина названия, понятно, от реки Вори. А вторая идет от некогда существовавшего городка Корзенев («корзень», «корзно» – вид плаща князей и знати старой Руси), известного еще со времен Дмитрия Донского. Городок тот канул в Лету: кто-то «находит» его в районе нынешнего Царева, а вот авторитетный краевед А.В. Иванов в занятной книге «О чем рассказывает Воря» настаивает на том, что Корзенево (село) некогда располагалось к северо-востоку от нынешнего Красноармейска, на водоразделе рек Уминки и Шеренки…

Что же поведали о славном стане наши писцовые книги? А вот что.

В 1584-94-е годы в них упоминалось более полутора сотен (!) селений. Что интересно, из восьми сел – шесть до сих пор «прописаны» в нашем районе: Березовец, Барково («Борково и Бортниково тож»), Царево (тогда Иевлево), Михайловское (Михайловское на Пупках), Муромцево (ныне в черте г. Красноармейска), Путилово; два же других «ушли» в соседние Сергиево-Посадский и Щелковский районы. Из семи селений со статусом «сельца» сохранились лишь Рахманово («Рахманцово, а Рахманово тож»; ныне село) и Федоровское (деревня). Деревень в те далекие годы было аж сорок четыре, из них лишь Васюково и Останкино («Останково, Языкова тож») дожили до наших дней. Как и в случае с Боховым станом, в Воре и Корзеневе было очень много пустошей – числом 88; из которых малая часть – Березники, Грибово, Данилково (Данилово), Шаблыкина (Шаблыкино) – «ожили» уже как деревни.

Или вот любопытная запись: «В Воре и в Корзеневе стану: село Муромцево – дворник; во дворе поп, во дворе пономарь, во дворе проскурница; да келья нищего старца, да крестьянских 8 дворов, в одном из них приходец. Деревня Копорье – в ней крестьян 3 двора; во дворе бобыль, да 2 двора пусты. <…> Деревня Кукишово – крестьян 1 двор. Село Путилово – крестьянских 9 дворов. <…> Деревня Станки – крестьян 2 двора, да бобыльский 1 двор. Сельцо Березовец – во дворе поп, во дворе пономарь. <…> Сельцо Рахманцово – крестьян 20 дворов (в одном из них вдова), да во дворе бобыль-приходец. <…> Село Боровково (Барково) – в селе во дворе поп, во дворе проскурница, да 3 кельи, в них живут нищие (питаются от церкви Божьей), да в селе – двор монастырский, а в нем живет дворник-приходец, да монастырских детенышей, что поделывают мельницу – 5 дворов (в одном из них – батрак), да крестьянских 10 дворов (в одном из них вдова), да оброчных 3 двора; а оброку дают в монастырь за изделье и за пашню, опричь государевых податей, со двора по 5 алтын, итого – 15 алтын; бобыльских 3 двора. <…> Село Михайловское на Пупках, на реке Воре – во дворе Сенька Иванов, а оброку дает за монастырское изделье и за пашню по 5 алтын на год; во дворе – Федька Иванов, во дворе бобыль-приходец».

Тут целый спектр сведений. Вот «социальный состав» населения – тут, конечно, и крестьяне, и вдовы, бобыли («беспашенные ремесленники»), батраки-«приходцы», монастырские служки-«детеныши», попы-пономари-проскурницы, наконец. А как различны сами селения: тут и однодворная деревня Кукишево и, видать, не бедное сельцо Рахманцово с двадцатью крестьянскими дворами…

Любопытны, к примеру, и сведения, проливающие свет на происхождение названия села Царева: «Стан Воря и Корзенев, а в нем писаны за князьями и за детьми боярскими и за монастырями вотчинные земли: за дьяком за Елизарием за Даниловым сыном Вылузгина – в вотчине, что было преж сего за Иваном за Марковым сыном Царева Осташкова, да за старицей за Евгиньей за Васильевской женой Царева, – а купил у Девятого у Царевского да у двух Иванов у Марковых село Иевлево на речке на Талице да на речке на Маирванице (искаж. Прорваниха? – И.П.)». Скорее всего, свое прозвище-фамилию местный владетель получил оттого, что служил в элитном воинском подразделении XVI в., «значительном и наилучше вооруженном корпусе», тогдашней дворянской гвардии – Царевом Полку; служившие в нем по государеву «приговору» получали поместья в Московском уезде. Вот от этого Царева, а звали его Тимофей, и пошло позднейшее название села.

Читаем дальше.

«И всего в Воре и Корзеневе стану за вотчинниками – село да сельцо, да погост, да 11 деревень живущих, да 5 пустошей. А в них 12 дворов вотчинников, да 3 двора людских, да 16 дворов крестьянских живущих. Пашни паханой середней земли – 198 четьи с осьмичим, да перелога 334 чети без полуосьмичего, да лесом поросло 37 четьи, и всего пашни паханой и перелога, и лесом поросло – 569 чети с полуосьмичем в одном поле, в двух других – так же. Сена – 1235 копен, лесу пашенного 23 десятины, да лесу ж рощи 19 десятин. Да порозжих поместных и вотчинных земель лежат впусте, и не владеет ими никто – 10 пустошей».

Среди землевладельцев в стане Воря и Корзенев значились такие заметные личности, как Богдан Яковлевич Бельский (ум. 1611) – племянник Малюты Скуратова и сподвижник Ивана Грозного, видный деятель опричнины, участник Ливонской войны. Или вот носители интересной фамилии родовитые Чемодановы (от перс./тюрк. «чемодан» – место для хранения одежды; чехол для оружия). Писцовые книги отметили и вдовую боярыню Офимью Тараканову, что «по государеву наказу выслана, и впредь ей в… вотчине жити не велено» (видно, в чем-то крепко провинилась вдовушка!). А еще – «дети боярские» Петр Руготин, Замятня Скобельцын, «троицкий слуга» Борис Давыдов, дьяк Елизарий Данилов сын Вылузгин, певчий же дьяк Иван Макарьев, «казанский толмач» Теникей Янчурин и многие-многие другие.

Но, как и в других местах, крупнейшим землевладельцем была Сергиева обитель: «В Воре и Корзеневе стану писаны монастырские земли Троицы Сергеева монастыря: 8 сел, да 3 сельца, да 29 деревень живущих, да 61 пустошей, да деревня пуста. А в них – 4 двора монастырских, да двор приказчиков, да двор монастырский скотный, да 238 дворов крестьянских живущих, а людей в них 239 человек, да 4 двора бобыльских, да 20 дворов крестьянских пустых. Пашни паханой середней земли 1354 чети с осьмичем, да перелога 2212 четьи, да лесом поросло 2579 четьи с полуосьмичем в поле, в двух других так же, сена 3375 копен, лесу рощи 58 десятин, да лесу ж рощи в длину на 2 версты, а поперек на версту».

И, наверное, именно поэтому здесь было немало церквей и монастырских подворий. Вот в селе Муромцове на реке Плаксе – «церковь Николы Чудотворца, деревяна, а в церкви образы и свечи, и книги, и на колокольнице колокола, и все церковное строение монастырское; да в селе ж двор монастырский, да двор коровий, а в нем дворник Нечайко Васильев». В селе Путилово, что на Воре – «церковь Илья Пророк, деревян, клецки, а в церкви образы и свечи и книги и все церковное строенье мирское, да в селе ж двор монастырский». В сельце Березовец на Талице – «церковь Троицы Живоначальные, деревяна, клецки; а церковь поставленье и церковное строение монастырское». «Церковь Христова мученика Никиты, деревяна, клетцки, а в церкви образы и свечи и книги и все церковное строенье мирское» – это уже о селе Боровково (Барково), «а Борково и Бортниково тож, на реке на Воре». В сельце Корзенево, «а Кузмодемьянское тож» – церковь Козьмы и Демьяна «и всякое церковное строенье монастырское»; в селе же Иевлево (ныне Царево) на Талице «да на речке Маирванице» – церковь Николы Чудотворца «на каменных делах» (то есть на фундаменте), «да предел Пятница святая, да другой предел Елизарей Христов мученик».

В Троицкую обитель шел и оброк: насельники сельца Рахманцово, «а Рахманово тож, на речке на Соми (Сумери)» платили в монастырь «за монастырское изделья и за пашню по 3 рубли на год». А вот крестьяне деревни Репниково, «и та деревня на оброке», обходились более скромной суммой: «оброку дают за монастырский доход и за пашню в монастырь по 20 алтын на год»…

Мельниц в ту пору, видно, было немного: две из них значились «под селом же под Муромцовым», на реке Воре, «да под тою ж деревней под Лапиным – мельница монастырская двоеколесная, мелют на ней на монастырь муку крупичетую, да за монастырским обиходом сбирают найму от молотья по 30 руб. на год; а во дворе мелник Иванко Лукьянов». Крутились мельничные колеса и в Баркове-Боровкове-Бортникове: «под тем же селом на реке на Воре мельница немецкая, мелет в двои жерновы, во дворе мельник Перша Сысоев, мелют на монастырь да за монастырским молотьем сбирают на той же мельнице… по 10 руб. на год». А под деревней Тимонино – «полмельницы на речке на Торгоше, а другая половина мельницы к дворцовому селу ко Здвиженскому».

- * *

Как говорится, «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»…

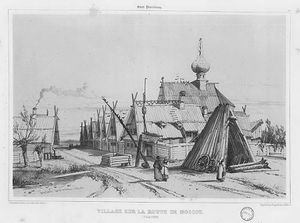

Но, кому интересно, почитайте писцовые книги. А еще можно посетить историческую выставку «Русь изначальная: славяне на пушкинской земле», что развернута в нашем Библиотечно-информационном комплексе в Пушкино на ул. Тургенева, 24, и будет работать до 31 октября.

Игорь ПРОКУРОНОВ.