Новость:Сергей Иванович Вашков и его шедевры в Клязьме

11 октября 2025, где?

Имя художника Сергея Ивановича Вашкова, к сожалению, забыто в специальной литературе прикладного искусства и архитектуры, но мы, клязьминцы, благодарны ему за его шедевры архитектурного зодчества: храм Спаса Нерукотворного, дачу Александренко и церковно-приходскую школу, удостоенных статуса памятников архитектуры федерального значения.

УЧЕНИК ВАСНЕЦОВА

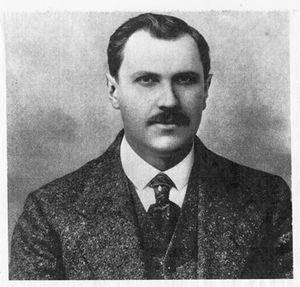

Дорогу в искусство С.И. Вашкову (1879–1914) проложил В.М. Васнецов, который писал: «В нашей современной архитектуре ... уже появились люди вдумчивого творческого проникновения в глубины нашего подлинного русского зодчества...».

С.И. Вашков родился в многодетной семье небогатого литератора 4 июля 1879 г. в Сергиевом Посаде. О его детских годах практически ничего неизвестно. После гимназии, в 1893 г., он поступил в Строгановское училище технического рисования, которое окончил со званием учёного рисовальщика. Из диплома следует, что педагоги считали его способности довольно средними.

Ещё до завершения учёбы у Вашкова произошла поистине судьбоносная встреча с П.И. Оловянишниковым, вскоре основавшим Товарищество по производству церковной утвари, парчи, колоколов, икон и других предметов, необходимых для литургии. Можно предположить, что поводом для знакомства послужил небольшой конкурс, объявленный в Строгановском училище по просьбе Оловянишникова на рисунок паникадила в произвольном стиле. Выиграл ли его Вашков – неизвестно, но в момент окончания училища он был приглашён на фабрику Товарищества Оловянишникова в качестве художественного руководителя.

В 1902-м Вашков специально ездит по русским городам для изучения «древностей» – храмов, предметов убранства, драгоценных тканей, рукописных книг и т.д. Он не только смотрит на старинные памятники как художник, но и внимательно изучает их как аналитик.

Итогом поездки стали исторические очерки по искусству Древней Руси, написанные для «Московского листка» в 1908 г. В своих очерках 24-летний художник писал о важнейших вехах монументального и декоративно-прикладного искусства Руси. Он изучал археологические и историко-археологические материалы, бытовые предметы, женские украшения, монументальные памятники в Историческом музее Москвы, в Музее Александра III в Петербурге как эпоху расцвета русского искусства. В создании очерков в ясной литературной форме, очевидно, сказалось влияние отца – Иван Андреевич Вашков был поэтом.

Особую роль в судьбе Вашкова сыграл В.М. Васнецов – не только как учитель со своим архитектурно-художественным видением, но и оказавшийся близким по мироощущению. Вашков часто прибегал к советам Васнецова. Он продолжил национально-романтическое направление в архитектуре, так называемый неорусский стиль.

Архитектурная деятельность Сергея Ивановича была тесно связана с семьёй И.А. Александренко, владевшего в Москве текстильной фабрикой. Тот одним из первых заметил талантливого художника. В 1908 г. архитектор исполнил для него проект дачи, которая в 1909-м была построена в посёлке Клязьма на Пушкинской улице.

…И СТАЛ ПОСЁЛОК СКАЗОЧНЫМ

И вот среди вековых елей вырос настоящий теремок. Дача была снаружи декорирована прекрасной резьбой, выполненной Вашковым. Любая часть этого дома вызывала восхищение: и наличники дверей и окон, среди которых не найдёшь двух одинаковых, и резные двери с коваными деталями, и карнизные доски. В затейливых, частично раскрашенных элементах декора в сложном узоре переплетались сказочные цветы, рыбы, звери и птицы. Здесь были и стилизованные кони, павлины, олени, растительные орнаменты.

Окна дачи оказались необычной и неожиданной формы. На карнизных досках были вырезаны подсолнухи и кедровые шишки. Особенно интересна сказочная композиция, изображённая под фронтоном северной стены дачи: на берегу моря, за белокаменной стеной, стоит древний город с теремами, башнями и церквями. Над морем летит сказочная птица Алконост, которая играет на гуслях и поёт. От её пения стихли волны, ветер не наполняет паруса кораблей, и они остановились...

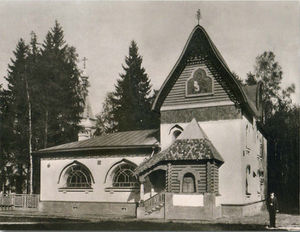

В 1913 г. Россия торжественно отмечала 300-летие царствующего дома Романовых. В Клязьме по инициативе местных дачевладельцев – промышленников и купцов решено было построить каменную церковь рядом с деревянной. Фасады церкви необыкновенно нарядны благодаря отделке майоликовой плиткой и изразцами. Особенно красив западный фасад церкви. Фронт звонницы украшает майоликовое изображение Спаса Нерукотворного в окружении серафимов. На западной стене Храма из майоликовой плитки выполнены в полный рост изображения Николая Мирликийского и митрополита Алексия, в честь которых построена церковь. Строил церковь архитектор В.И. Мотылев. Но революция остановила строительство.

Проект церкви в Клязьме относится к последним работам Вашкова в области архитектуры. Получился прекрасный ансамбль из двух церквей и расположенной между ними церковно-приходской школы, которая была возведена по просьбе И.А. Александренко в 1911 г., опять же, по проекту С.И. Вашкова. Здание школы кирпичное, двухэтажное. Классам было отведено одноэтажное крыло здания, представляющее собой большое светлое помещение, разделённое перегородкой в виде гармошки на две классные комнаты. Перегородка при необходимости передвигалась.

В двухэтажной части были расположены служебные помещения, комнаты учителей и кухня. На главном фасаде школы сохранилась надпись вязью в две строки: «Клязьминская церковно-приходская имени Ивана и Пелагеи Александренко». Вечный знак памяти и красоты!

Валентина КАПУСТИНА,

краевед (мкр. Клязьма).

На снимках:

Храм Спаса Нерукотворного – самобытный памятник архитектуры.

Птица Алконост и резные наличники на фасаде дачи Александренко, за восстановление которой борются краеведы сегодня,

Церковно-приходская школа (в первоначальном состоянии).